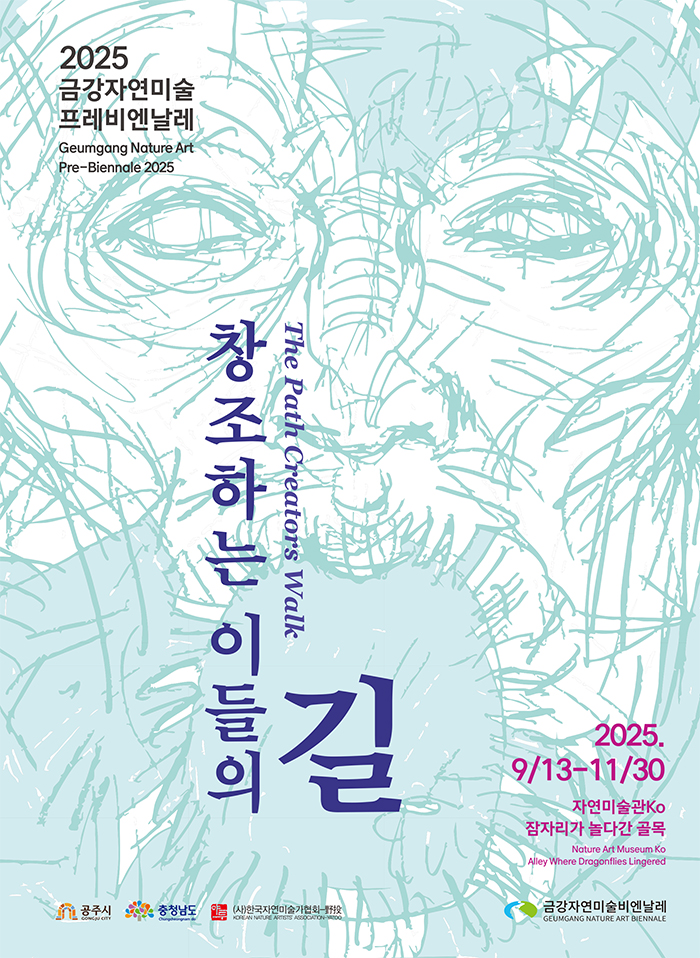

2025 금강자연미술프레비엔날레 ‘창조하는 이들의 길’ 개막

2025 금강자연미술프레비엔날레(운영위원장 고승현)가 지난 9월 13일 공주시 구도심에 위치한 자연미술관Ko에서 막을 올렸다.

‘’창조하는 이들의 길을 주제로 열리는 이번 프레비엔날레는 오는 11월 30일까지 도심 골목을 배경으로 진행되며, 예술과 일상의 접점을 모색하고 도시·자연·인간의 공존 가능성을 탐구한다.

주제전에는 5개국 9팀(10명)의 작가가 참여해 각자의 시선으로 골목과 예술, 도시생태의 상생을 표현한다. 지난 20여 년간 연미산을 중심으로 자연미술 담론을 이어온 금강자연미술비엔날레는 이번에 구도심으로 무대를 확장해 예술의 사회적 의미를 새롭게 환기한다.

함께 마련된 <자연미술큐브전 ‘12×12×12+자연’>은 가로·세로·높이가 같은 12cm 정육면체 안에 ‘자연’에 대한 작가 개인의 생각과 표현을 담는 전시다. 야투 자연미술운동의 일환으로 2017년부터 이어져 온 큐브전에는 매년 세계 각지에서 200여 명의 작가가 참여하며, 다양한 콘셉트와 재료, 표현 방법으로 자연에 대한 확장된 사유와 메시지를 전해 왔다. 올해 전시에는 총 36개국 195팀(198명)이 참여했으며, 독창적인 작품들은 관람객에게 깊은 공감을 불러일으키고 특히 어린이들에게는 창의적 사고를 확장하는 계기가 되고 있다.

<야투 자연미술전>은 1981년 창립 이래 계절마다 자연과 교감하며 순수한 작업을 이어온 ‘야투자연미술연구회’와, 그 활동을 국제적으로 확장한 ‘야투인터내셔널프로젝트(Yatoo-i)’의 작품을 선보인다. 지난 40여 년간 사계절의 변화를 기록해 온 연구회는 올해로 169회를 맞았으며, 2011년 창립된 Yatoo-i는 현재 39개국 167명의 회원이 온라인과 오프라인에서 활발히 활동하고 있다.

또한 글로벌노마딕아트프로젝트(GNAP)는 야투가 40여 년간 발전시켜 온 자연미술을 바탕으로, 국토를 이동하며 세계의 작가들과 교류하는 노마딕 아트 프로젝트다. 주어진 자연환경 속에서 즉흥적으로 이루어지는 자연미술 워크숍은 사진과 영상으로 기록되어 전시되며, 자연과 인간이 공존하는 삶의 가능성을 예술적 방법으로 실천한다. 2013년 세계자연미술기획자대회에서 출발한 GNAP은 지금까지 16개국에서 열렸으며, 올해는 독일 국제숲미술협회와 협력해 진행되고 있다. 오는 11월에 성과보고전이 열릴 예정이다.

미술평론가 이주희는 “창조하는 이들의 예술이 오늘의 골목에 새로운 가치를 더하고, 미래의 유산으로 이어질 수 있기를 기대한다”며 “이번 프레비엔날레는 예술과 도시, 시민이 함께 어우러지는 공주의 비전을 보여줄 것”이라고 말했다.

프레드 마틴 (프랑스) Fred Martin (France)

<아버지의 얼굴> A Face of Fathers

공주 구도심의 한적한 골목길을 걷다 보면, 벽 위로 거대한 대나무 얼굴이 불쑥 모습을 드러낸다. 열린 입 속으로 들어서는 순간, 마치 얼굴 속에 삼켜지듯 놀라움이 시작된다. 그 너머에는 평화롭고 꽃이 만발한 정원이 방문객을 맞이한다.

자연미술관으로 거듭난 이곳은 과거 방직 공장이었다. 한국전쟁 때 월남하여 공주에 정착한 한 아버지는 어려운 시절에도 방직 공장을 세우고 확장하며, 많은 이들에게 일자리를 제공하는 데 힘썼다.

작가 프레드 마틴은 바로 그런 아버지들의 삶에 경의를 바친다. 거대한 대나무 얼굴은 그 시절 아버지들의 상징이다. 그들의 강인한 정신과 삶의 흔적은 오늘날에도 마을 골목길 곳곳에서 여전히 살아 숨 쉬고 있다.

대나무 Bamboo, 450(H)x250x120cm, 2025

뭉크줄 마진, 오치르바트 남스라이 (몽골) Munkhzul Mazin, Ochirbat Namsrai (Mongolia)

<사이가, 고비사막에서 이곳으로 온 까닭은> Why the Saiga Came from the Gobi

몽골 사이가는 고비의 광활한 초원에서 살아남은 희귀한 멸종위기 영양으로, 수천 년 전 빙하기부터 오늘날까지 이어져 온 살아 있는 화석이다. 무리를 지어 계절마다 이동하는 이들은 단순한 한 종이 아니라, 식물 다양성·토양 순환·먹이사슬과 긴밀히 연결된 생태계의 핵심 존재다. 그러나 불법 사냥과 서식지 감소, 혹독한 겨울, 전염병 등으로 개체 수는 급격히 줄어들며 사라질 위기에 처했다.

이제 몽골 사이가는 고비를 넘어 공주에 도착했다. 이는 단순한 이동이 아니라, 인류 모두의 유산을 지키기 위한 여정이다. 자연 속에서 예술을 매개로 존재의 가치를 묻는 이 공간에서, 몽골 사이가는 멸종 위기의 경고이자 인간과 자연이 맺는 새로운 관계의 상징으로 자리한다.

나무 Wood, 90(H)x135x40cm, 78(H)x115x35cm, 2025

피오트르 베솔로슈키 (폴란드) Piotr Wesolowski (Poland)

<존재> Presence

설치작품은 연약하면서도 긴장된 ‘존재’의 상태를 구현한다.

추상적이고 동물적인 형상은 해부학적 구조가 아닌 움직임의 성질―조심스러움, 불안, 언제든 사라질 듯한 긴장감―으로 정의된다.

제민천가의 작은 공간에 놓인 작품은 낯선 환경 속에 잠시 멈춰 선 듯, 어색하면서도 경계하는 태도를 드러낸다. 그 존재감은 불편함을 불러일으키고, 낯섦 속에서 혼란스러운 인식을 자극하며, 동시에 작품의 영감이 된 두려움·소외·불안을 반영한다.

철과 대나무로 제작된 이 작품은 거칠고 산업적인 물성과 유기적 연약함 사이의 균형을 이루며, 인간의 진보와 자연의 취약성 사이에 놓인 긴장을 드러낸다.

대나무 Bamboo, 철 Metal, 320(H)x430x200cm, 2025

로저 리고스 (독일) Roger Rigorth (Germany)

<The Organ>

작품 <The Organ>은 여러 개념적 층위를 지닌다.

첫째, 이 작품은 듣고, 모으고, 소화하는 상상적 기관으로 다가온다. 이는 빛과 그림자, 성장과 소멸, 남성과 여성 등 자연 현상에 대한 인간의 변증법적 이해를 표현하는 이중 구조이다. 귀와 같이 열린 부분뿐 아니라 물고기의 아가미를 연상시키는 요소도 갖고 있으며, 공중에 떠 있는 형상은 더 큰 몸체 속에 있는 듯한 감각을 불러일으킨다.

둘째, 이 작품은 매달린 주거 구조물, 곧 자연적 생활 공간으로도 보인다. 작품에 사용된 자연 소재와 디자인은 100% 지속 가능성을 상징하며, 유기적 구조에서 영감을 받았다. 이러한 구조들은 자연 속에서 발견되며, 이미 수천 년에 걸친 진화와 적응을 통해 다듬어져 온 것이다.

대나무 Bamboo, 코코넛 로프 Cocout rope, Ø100x545cm, 2025

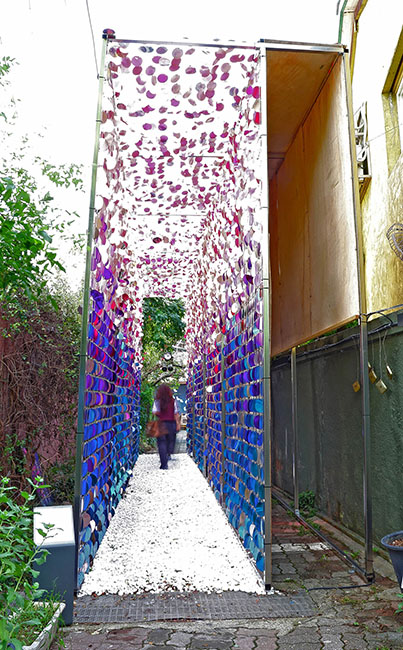

정지연 (한국) Jung Jiyoun (Korea)

<생명의 숲 - 빛으로 가는 길> Forest of Life – The Path of Light

‘빛으로 가는 길’은 삶의 순간마다 스스로 방향을 선택하는 인간의 내면을 표현한 설치작품이다.

바람에 춤추는 나뭇잎, 발끝을 스치는 거친 자갈, 푸른빛으로 담장을 물들인 이끼와 덩굴은 삶의 다양한 감각과 선택의 순간을 상징하며, 골목 공간은 인간이 매 순간 직면하는 내면의 갈림길이 된다.

중앙의 모빌 가벽은 흔들리는 경계와 선택의 자유를 보여주며, 관람자는 좌측의 화려함과 우측의 절제된 길 사이를 넘나들며 내적 결단을 경험한다.

화려함 속 고요, 어둠 속 빛. 작품은 출구로 향하는 빛을 제시하지만, 그것이 절대적 진리인지 혹은 또 다른 유혹인지는 관람자에게 맡긴다.

스테인리스 Stainless steel, PVC 필름 PVC film, 400(H)x200x1000cm, 2025

김성헌 (한국) Kim Sungheun (Korea)

<Into Nature>

작가는 2017년부터 이어온 <Into Nature> 시리즈를 통해 인간과 자연, 그리고 인공적 산물 사이의 관계를 탐구해왔다. 초기에는 석고로 만든 얼굴 위에 옥수수, 포도 등의 식물을 얹어 유전자변형 식품과 생태계 변화의 문제를 드러냈다.

이번 전시에서는 여기에 더해 과자봉지와 같은 버려진 플라스틱 포장재를 적극 활용하였다. 일상 속에서 무심히 소비되고 폐기되는 포장재는 대량생산과 소비 사회가 남긴 흔적이자, 생태계를 교란하는 대표적 인공물이다. 작가는 이를 조형적 요소로 전환시켜 자연 속에서 생명이 자라나는 풍경과 병치하며, 인간·자연·기술이 얽혀 있는 오늘의 현실을 드러낸다.

<Into Nature> 시리즈는 단순한 환경 고발을 넘어, 우리가 외면해온 불편한 진실을 시각적으로 마주하게 한다. 버려진 사물이 생명의 이미지와 결합되는 순간, 파괴와 생명, 절망과 희망이 공존하는 인류세적 풍경이 펼쳐진다.

혼합재료 Mixed Media, 가변크기 Variable size, 2025

이종관 (한국) Lee Jongkwan (Korea)

<영혼의 물결> Wave of the Soul

여러 해 동안 아프리카에 다니면서 버려진 것을 줍거나 지중해 해안에서 난민들이 파는 중고 스카프를 다량 구했다. 보통의 여인네들은 이런 스카프를 사서 두르고 햇볕을 가리거나 땀을 닦는다. 이들 하나하나에 사용하던 사람들의 온기가 묻어 있다. 예전 어머니의 적삼에서 나던 냄새가 났다. 그 여인들이 사용하던 화려하면서 누추한 스카프를 찢거나 잘라 조각들을 묶어 이었다. 어디선가 흘러와 머물고, 또다시 흘러와 쏟아지고 머물다 어디론가 흘러간다.

여러 나라의 중고 스카프 Secondhand scarves from various countries, 가변크기 Variable size, 2025

<실직> Unemployment

여러 색깔의 사리 천을 길게 잘라 만든 끈으로 인도 전역 곳곳에서 목재나 대나무 파이프 등을 서로 잇거나 묶을 때 아주 요긴하게 쓰인다. 일터에서 이 끈은 사람의 목숨을 지켜주는 역할을 하기도 한다. 이렇듯 꼭 필요한 데에 잘 쓰이던 것이 딴 곳에 와서는 별로 할 게 없다.

사리 천 끈 묶음 Secondhand scarves from various countries, 240x80x55cm

이윤숙 (한국) Lee Younsook (Korea)

<존재의 회복을 위한 순환과 연결의 조형성>

The Formative Nature of Circulation and Connection for the Restoration of Existence

지난해 초겨울 자연재해(폭설)로 훼손된 작업실 주변의 소나무(묘목을 심어 20여년간 직접 키운)를 나는 정리하며 나무줄기와 가지, 옹이를 분류해 작품을 만들고 있다. 이번 작업에 사용되는 옹이는 나무가 성장하며 뻗어가는 여러 갈래의 가지들을 지탱해 주는 단단한 부위이다. 마치 바이러스 같은 옹이의 형태는 강하면서도 신비한 에너지를 느끼게 한다.

각각의 옹이들은 다양한 사고와 무한한 능력을 지닌 사람들을 상징한다. 우리 사람들도 각자의 위치에서 도움이 필요한 사람들을 서로 잡아주며 함께 살아갈 때 더 많은 행복바이러스를 뿜어낼 수 있을 것이다.

작업 과정을 통해 옹이의 형태를 관찰하고 자연과 인간의 관계, 삶과 죽음의 경계, 존재의 상실과 회복에 대해 생각해 보고자 한다.

소나무(반송) 옹이 Pine (Bansong Pine) knot, 가변크기 Variable size, 2025

임재광 (한국) Rim Jaikwang (Korea)

<개입하기> Intervening

나의 작업은 발견, 수집, 개입으로 진행된다. 일상에서 마주치는 사물에서 조형적 가치를 발견하고 그것을 수집하는 것이 일차적인 미술행위이고 그 사물에 회화적으로 개입하여 작품으로 전환시키는 것이 나의 이차적 미술행위이며 이것은 개입을 통한 나의 창작행위라 할 수 있다.

사물들은 주로 민속품 경매장에서 구한 것으로 오래전에 누군가에 의해 만들어졌고 실생활에서 쓰던 물건들이었는데 시대가 바뀌어 쓰임새가 없어져 버린 것들이다. 이 물건들에는 사용한 사람과 흘러간 시간의 흔적이 담겨있다. 반면 여기에 입혀진 색면추상은 몰개성적이고 기계적이며 원색적인 현대의 문명적 채색이다. 자연스럽고 인간적인 세월의 손때가 묻은 오브제와 몰개성적이고 기계적인 화려한 색채와 대비되어 예기치 않은 시각적 충돌이 발생한다.

오래된 것과 새로운 것의 대비는 시간과 역사의 층위에서 이루어지는 작업의 결과물이다. 나는 발견자이며 수집가이고 참여자다. 내가 소극적으로 개입한다 해도 실질적으로는 모든 과정을 지배한다. 결국은 나의 의지에 의해 발현되는 이미지의 생산자이기도 하다. 나는 이러한 시각적 이미지를 통해 미술 행위의 다양한 가능성을 탐구한다.

프레임 Frame, 이끼 Moss, 180x50cm, 2025

그림(페인팅) Paiting, 비즈 Beads, 레진 Resin, 140x50cm, 2025