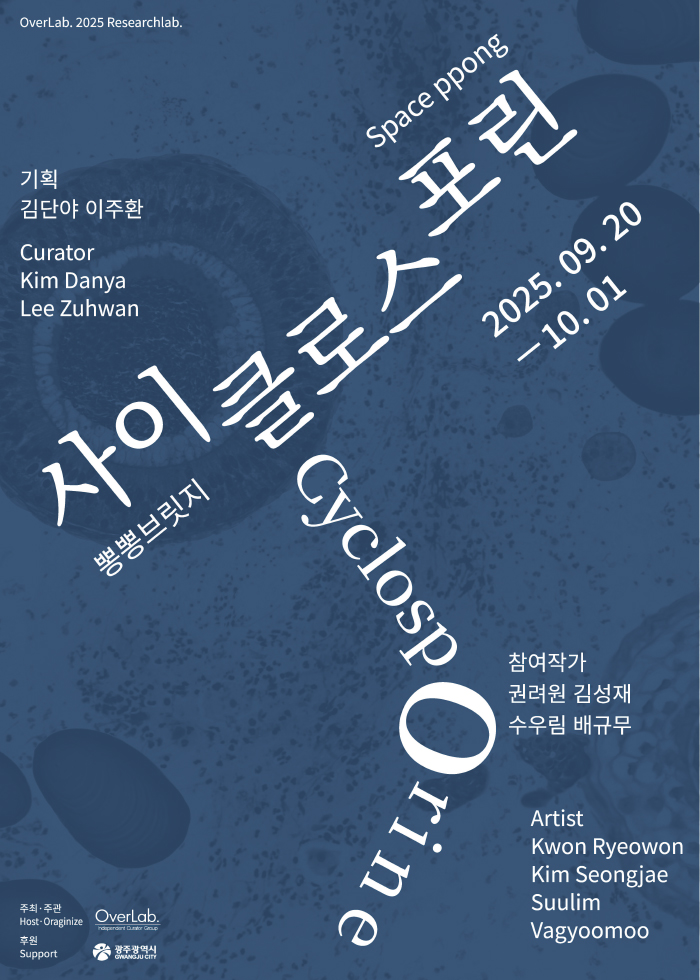

단체

2025-09-20 ~ 2025-10-01

권려원, 김성재, 배규무, 수우림

뽕뽕브릿지

무료

062-351-2254

오버랩 2025 리서치랩

사이클로스포린 Cyclosporine

▪ 전시기간 : 2025.09.20 (토) - 2025.10.01 (수) [13:00-19:00, 휴관없음]

▪ 오프닝&아티스트 토크 : 2025.09.20 (토) [16:00]

▪ 주 소 : 뽕뽕브릿지[광주광역시 서구 월산로 268번길 14-36]

▪ 기 획 : 김단야, 이주환

▪ 작 가 : 권려원, 김성재, 배규무, 수우림

▪ 글 : 이주환

▪ 장비·기술지원 : 조은

▪ 디 자 인 : 아트컴퍼니 쏘

▪ 운 송 : 와사비아

▪ 주최·주관 : 오버랩 OverLab.

▪ 후 원 : 광주광역시

《사이클로스포린Cyclosporine》

이주환(기획자, 문화연구자)

신체는 우리에게 강요된 장소이며, 우리는 신체로부터 쉽사리 벗어날 수 없다. 우리의 신체가 절대적인 장소임에도 불구하고, 우리의 신체는 언제나 다른 곳, 다른 존재에 연루되어 있다. 신체는 폐쇄적일 뿐만 아니라 무한히 개방되어 있다. 그러나 신체 안팎에서 발생하는 타자와의 교류는 평화롭게 이루어지지 않는다. '나'와 '나와 다른 것'과의 접촉은 한 신체에 활력을 가져다주기도, 한 신체의 일부에 괴사나 죽음을 불러올 수도 있다. '나'와 '나와 다른 것' 사이의 역량 차이는 우리의 실제적·상상적 관계 내에 폭력과 갈등의 역사가 깊숙하게 스며들어 있음을 나타낸다.1

우리는 자신의 동일성을 유지하기 위해 많은 것들을 받아들인다. 이 수용 과정에서 우리는 면역 체계가 감당할 수 없는 것, 나와 본성이 다른 것, 자신에게 유해하다고 상상하는 것과 접촉을 기피하려 한다. 하지만 이런 회피나 우회는 완전하게 이루어질 수 없다. 우리의 삶에 강제적으로 침입하는 낯선 것이 언제나 존재하기 때문이다. 그러므로 자기의 고유한 정체성을 향해 강박적으로 나아가려는 생명은 결코 생존할 수 없다. 우리의 신체는 항상 유동적인 상태 속에서만 가까스로 살아갈 수 있다. 순수한 통일성은 외부와의 단절로만 가능하며, 이때 생명의 넘쳐나는 힘은 자기를 파괴하기 위해 작용한다. 신체 바깥과 교류가 중단된다면, 즉 이질적인 것이 다가올 수 없다면 생명은 더 이상 스스로를 지탱할 수 없다.

우리의 생명을 우리가 오롯이 선택할 수 없었던 것처럼, 우리는 외부의 타자에게 부분적으로 생명/삶을 빚지고 있다. 그렇다면 무시로 이루어지는 침입자의 방문을, 주체로서 타자가 제기하는 질문을 우리는 어떻게 받아들일 것인가? 법-권리의 바깥에서 도래하는 문제를 어떻게 피하지 않고 마주할 것인가? 우리는 어떻게 타자의 손2 안에 존재할 수 있는가? 타자와의 마주침과 신체의 면역 체계에 대한 의문은 곧 나와 타자가 어떻게 함께 존재할 것인지, 그 존재 양식을 규정하는 법-권리와 정의가 과연 정당한가에 대한 물음으로 이어진다.

타자에 대한 질문은 '공동체'란 무엇인가에 대한 의문과 짝을 이룬다. 만약 공동체가 개인의 확장이 아니라 고유성의 부재 또는 주체성의 중단으로 정의되는 것이라면, 그리고 언어·민족·인종·문화라는 내용을 기원으로 공유하는 실체가 아니라 결핍에서 구축된다고 한다면, 공동체는 언제나 '자기'의 것이 아니라 '타자'의 것이다. 공동체의 불완전성은 생명/삶의 보존을 위해 우리가 바깥으로 노출되고 끊임없이 죽음을 받아들여야 함을 나타낸다. 안과 밖의 개념이 뒤바뀔 수 없다면 면역 체계는 스스로를 겨냥하고 만다. 전시의 쟁점은 우리의 삶과 떨어질 수 없을 정도로 가깝다. 그것은 우리와 동의하지 않는 불합치와 부정성의 차원이다.

모순을 해결하기 위한 열쇠는 우리의 손에 주어져 있지 않을 것이다. 우리는 언제나 우리의 역량을 능가하거나 초월하는 다른 무언가에 에워싸여 있으며, 타자의 일부분으로 구성되어 있다. 우리는 타자에 의해 항시 영향을 받으며, 우리에게 영향을 준 타자 역시 다른 타자에 의해 영향을 받는다. 《사이클로스포린》은 내부와 외부의 대립에서 공동체를 다루는 일반적인 문법과 단절하고 그 너머를 상상한다.

신체의 일부분이 쇠약해지거나 파괴되고, 내장이 정상적으로 운동하지 않아 장기 이식이라는 선택지만 남아 있는 극단적 상황을 가정해 보자. 신체의 생존을 위해 외부로의 열림을 피할 수 없다면, 그러니 우리의 신체 속에 이미 타자가 들어와 있는 상태라면, 따라서 나와 타자가 이미 불가분한 상태라면, 우리와 다른 본성을 가진 존재를 의도적으로 여과하는 것도 내부와 외부의 경계를 긋는 것도 근본적으로 불가능하다. 한 신체의 동일성을 이루는 요소들은 단일한 속성을 공유하지 않는다. 신체의 공통성은 해소될 수 없는 갈등과 긴장 관계 속에서 간신히 유지되고 있다. 그렇다면 타자는 섬멸이나 제거의 대상으로 고려할 수 없다. 나와 타자의 면역 체계가 서로 혼합하면서 우리는 변화의 가능성을 얻게 된다. 나의 동일성과 타자의 동일성이 공동으로 구성하는 신체 속에서 공통성은 새롭게 조직된다.

문제는 영원히 해결되지 않는다. 장기 이식이 성공적으로 이루어지고 난 후에도 서로 다른 신체 사이의 면역 체계는 영구적인 충돌을 일으킨다. 기존 신체의 방어 체계가 너무나 강력해 이식된 장기를 받아들일 수 없다면, 면역 체계의 메커니즘은 자기 자신과 싸우는 내전 상황에 도달한다. 신체는 자기 자신을 보호하기 위해 파괴된다. 신체의 비극적인 자멸을 방지하기 위해서는 신체의 면역 메커니즘을 약화하는 작업이 동반된다. 1970년대 노르웨이의 토양에 서식하는 한 진균류에서 파생된 물질을 지칭하는 사이클로스포린은 이식된 장기에 대한 거부 반응을 통제하고 신체 내부의 교전 상태를 방지하기 위해 사용되는 면역 억제제의 일종이다. 사이클로스포린은 장기 이식에서 불가피하게 발생하는 거부 반응이 신체를 붕괴시키지 않도록 막고 생명을 지속하도록 돕는다. 그렇지만 이 물질은 신체의 면역력을 저하시켜 신체가 무너질 수 있는 또 다른 불안정성을 유발한다.

극단적인 상황에서도 침입과 관통은 계속된다. 생명과 죽음을 함께 포함하고 있는 타자의 이율배반은 우리의 동일성이 자기발생적으로 구성될 수 없다는 것을, 긍정/부정이라는 이분법으로 타자와의 접촉을 온전히 파악할 수 없음을 의미한다. 우리의 생존은 이질성으로 연결된 복잡하고 미묘한 과정 속에 기입되어 있다. 따라서 우리 내부로 침투하는 여러 낯선 것들은 곧 나를 초과하는 생명/죽음이다. 타자에 의한 전염과 변질을 수용한다면 내부와 외부, 개별성과 공통성의 경계는 아무리 단단한 물질적 토대를 갖춘 것이라 할지라도 순전히 자의적인 것이 아닌가? 주체의 상처로 틈입하는 타자의 양가성을 어떻게 받아들일 것인가? 《사이클로스포린》은 생명/삶이 가진 역동성과 면역 체계의 은유를 통하여 이러한 질문에 대답하려는 시도이다. 나와 타자의 자리를 포함한 모든 자리가 변동적이라고 생각할 수 있는 한, 그렇기에 현재의 자리가 당연한 것이 아니라 임시적이라 생각할 수 있는 한, 세계의 규칙과 질서를 다른 방식으로 상상할 여지가 나타난다. 우리에게 마련된 세계의 배치가 자명하지 않다면 현재의 분쟁과 갈등도, 먼지가 쌓인 과거도, 도래할 미래도 오늘과는 다를 것이다.

김성재_이주민도 주민인가?_Photography_가변설치_2025

김성재_잡초시리즈(돌피, 예덕나무)_스캔이미지_가변설치_2025

김성재_잡초시리즈-쑥_스캔이미지_가변설치_2025

김성재는 사진 매체를 이용해 개인과 집단의 기억과 경험을 중심으로 탐구를 진행하고 있다. 김성재의 작업은 줄곧 사회적·역사적 맥락 속에서 역사적 사건을 재서사화하고, 망각된 과거나 기념물을 통해 현재를 다시금 바라보길 제안한다. 이번 전시에서 김성재는 자신의 경험적 삶에서 출발해 내부-외부, 유해함-무해함이란 자의적인 구획이 현실을 어떻게 구축하는지, 그리고 인간의 존재 양식은 어떠해야 하는지 묻는다.

거주 공간은 곧잘 인간의 삶에서 우연적인 것들을 제거해 주는 인간 존재의 원초적인 근원이나 피난처로 그려지곤 한다. 김성재의 신작 시리즈는 이런 생각에 맞서, 안정적 공간을 구축하려는 인간의 자기 보존 욕구가 유발하는 모순에 대한 질문으로 이루어져 있다. 인간의 끝없는 통제와 압력이 이루어지지 않는다면 안식처로서의 집은 언제든 와해될 수 있다. 생명/삶의 힘은 인간의 관리 영역을 초과하여 거주 공간의 미세한 틈으로 파고들기 때문이다. 작가의 말을 따르자면, 잡초의 정의는 시간과 장소, 인간의 목적에 따라 자의적으로 규정된다. 인간의 억제를 벗어날 정도로 무성하게 생장하는 식물은 불필요한 존재로 간주된다. 때로는 농업의 생산성을 높이기 위해, 때로는 집의 안정성을 보존하기 위해 인간은 면역 체계를 가동하여 외부를 통제하려 한다. 그러나 제초제가 토양에 흡수되고 지하수가 오염됨에 따라 면역 체계가 일으키는 아포리아는 우리의 체내로 침투하기 시작한다.

이주민의 얼굴과 병치된 삶의 공간은 우리의 현실 속 안-밖의 임의적인 구별에 더욱 가까이 접근하려는 시도이다. 이주민의 얼굴은 공적 체제와 외국인으로 지시되는 삶의 양식에 의해 허구적으로 구축되는 국민의 분류를, 비공식적인 정체성을 만드는 것으로 작동하는 국가의 구성원과 비-구성원 사이의 폭력적인 구분을 성찰하도록 한다. 김성재는 우리가 새로운 일자리를 찾기 위해 지역을 떠나는, 혹은 떠나야 할 이주민들을 지역 사회의 일원으로 받아들일 수 있는지 질문한다. 경제적 유용성에 따른 한시적 계약과 불확실한 삶의 조건이 증서 없는 생명들을 구성한다면, '우리'의 안정성은 불평등과 폭력을 통해서만 보전될 수 있을 뿐이다.

수우림_크랙4_Acrylic, crackle paste, Gel stone on canvas_143x370cm_2025

수우림_견고한 허상2_Styrofoam, Crackle Paste, Acrylic_89x46x33cm_2025

수우림은 자신의 삶 가까이에서 느낄 수 있었던 모호함에 주목하여 세계를 재구축한다. 과거 작가의 작업에서 뚜렷한 선 없이 뒤섞이고 흘러내리는 안료로 구성된 작업은 명확히 정의될 수 없는 세계에 대한 작가의 관심을 표상한다. 구체적인 사물에서 추상적인 개념에 이르기까지, 수우림의 작업에서 나타나는 다양한 형상은 습관이 되어 우리의 몸에 새겨진 공통 감각(common sense)을 재고하기를 권한다.

수많은 존재들의 독특함과 고유함을 추상화하는 이분법적 규범에 대한 작가의 물음은 고통과 욕망, 감정이 가진 모순된 이중성에 대한 실험으로 연장된다. 수우림의 관심은 나와 타자 사이의 관계 속 물질적·정서적 긴장 상태를 표현하기 위한 균열로 나타난다. 찢어진 상처와 같이 갈라진 화면은 불안과 결핍을 겪는 주체가 타자와 접촉하면서 필연적으로 발생하는 고통을 암시한다. 외부로 돌출된 주체의 불가피한 취약성은 우리를 거치는 존재들과 우발적 접촉을 가능하게 한다. 이러한 접촉은 고통과 성장을 형성한다는 점에서 이중적이다. 갈등은 우리의 내부에 새겨져 현재의 우리를 잠정적으로 구축한다. 그러나 주체의 결핍은 완전히 충족될 수 없기에, 욕망은 우리를 새로운 가능성으로 이끈다.

상처와 욕망의 모순적인 특성은 수우림의 체험(lived experience)을 둘러싼 이야기뿐만 아니라, 보다 넓은 사회적 차원으로까지 확장된다. 고통의 원인이라 생각하는 것을 몰아내고, 내부-외부의 경계를 구획하려는 욕망은 사회적 소수자들에 대한 '우리'의 양가적 태도와도 연관되기 때문이다. 그렇지만 주체의 개방으로 인해 찾아오는 고통은 내부와 외부를 나누는 경계를 감각하고, 침범하고, 넘어서는 일과 함께 진행된다. 수우림의 균열은 '나'와 '내가 아닌 것' 사이에 존재하는 메울 수 없는 틈이다. 이러한 틈은 타자를 투명하고 완벽하게 이해할 수 없음을 이해하게 한다. 그러나 우리는 상처가 아물고 새살이 돋아나면 이전과는 다른 방식으로 삶을 감각할 수도 있다. 균열은 긴장 속 우리의 불완전함을 느낌으로써 완전히 도달할 수 없는 진실에 조금 더 가까워지려는 노력이다.

권려원_우리가 마주했을 때_2채널 모니터 영상, 가변설치_2025

권려원_뿌리는 결국 만나게 된다_혼합매체, 가변설치_2025

권려원은 규정되지 않는 주변부적 존재와 도시 공간에서 느낄 수 있는 감각에 초점을 맞춰 다수의 작업을 진행했다. 여러 경계들을 가로지르며 작업하는 권려원은 자신의 기억과 도시의 역사를 거슬러 올라가, 도시화 과정에서 유실된 물의 흐름을 불러온다. 광주는 이질적인 존재들을 하나로 엮는 광주천을 따라 도시의 형태를 구축했다. 오늘날 도시의 물질적 형태는 인간과 역동적인 강이 공동으로 구성한 변화의 산물이라 할 수 있다. 과거 사람들은 강의 유속을 늦추기 위해 인공적 공간을 조성하곤 했으며, 이때 의례적 행위는 사람들의 삶과 긴밀히 연관되어 있었다. 반면 근대의 산업화·도시화와 함께 이루어진 프로메테우스적 기획은 자연을 길들이고 억제할 수 있다는 믿음에 의지해 인간-자연의 관계에 변형을 일으켰다. 강은 변함없이 도시공동체의 삶과 생명을 위해 필수적인 역할을 하고 있으나, 오늘날 자연의 과도한 생명력은 인간의 안전을 보존하기 위해 도시의 면역 메커니즘, 즉 기반시설을 따라 통제된다.

이번 전시에서 권려원은 도시와 물이 맺는 관계 양상에 대한 의문에서 시작해, 도시 변두리에 흩어진 기억의 조각들을 그러모은다. 도시의 피막 아래 꿈틀거림을 전경화하는 권려원은 흐르는 물의 공간을 사라지거나 부재하는 장소가 아닌, 여전히 기억되고 지속하는 장소로 제시한다. 전시 공간 곳곳에 배치된 작가의 작업은 서로가 서로의 매개체가 되어 새로운 서사를 형성한다. 지층 아래 파묻힌 물의 자취, 떠내려간 건조 환경(built environment)의 껍질, 사라진 산은 헝클어진 생명의 실타래를 되돌아보도록 한다. 자기 역사를 잃어버린 채 유령처럼 부유하던 존재들은 권려원의 의식을 통해 우리에게 다가온다.

배규무_왕버들나무에 제 올리기_펠트에 오일파스텔_90x80, 90x55, 90x80cm_2025

배규무_힘을 가지는 것들_클레이, 아크릴과슈_25x18.5x14.5(h)cm_2025

배규무_자생하는 조각_도자점토, 버섯배지_49x 31x34(h)cm_2025

배규무는 서로 다른 존재들의 생존 메커니즘이 얽히고설키며 세계를 만드는 과정에 주의를 기울인다. 배규무의 작업에서 중심을 이루는 신체성은 인간을 비롯해 생명과 죽음을 겪는 유한한 존재들이 공유하는 특성이다. 작가가 '키메라'라고 지칭하는 것처럼, 외부의 힘에 개방되어 있는 우리의 신체는 다양한 생명들의 힘과 이해관계로 구성되어 있다. 생명/삶은 자신을 보존하고 역량을 끌어올리기 위해 바깥을 한없이 욕망하며, 생존의 이해관계를 두고 상반되는 힘과 관계는 뒤얽히고 모호해진다.

배규무의 펠트는 강렬한 색채와 질감으로 억누를 수 없는 생명력과 야생성을 드러낸다. 자연물과 함께 등장하는 노출되고 취약한 신체의 형상은 우리의 신체가 늘 변신의 과정 중에 있는 임시적인 자리라는 점을 환기시킨다. 우리의 신체나 정체성이 다양한 존재들의 생존 기작이 만들어내는 일시적 산물인 한, 신체를 둘러싼 타자와의 관계는 시대와 장소에 따라 계속 변화한다. 이런 견지에서 배규무는 과거의 민속과 풍습을 낡고 뒤떨어진 것이 아닌, 자연과 관계를 맺고 자연을 자기 삶의 일부로 인식하는 인간의 태도 중 하나로 보길 제안한다. 한편, 전시의 시간을 따라 번성하고 무너지는 배규무의 조각은 무수히 변화하는 삶의 과정을 둘러싼 우발성을 포용한다. 그 중에서도 소성하지 않은 도자는 생성과 변전, 소멸을 묵묵히 받아들이며 믿음과 생존의 구조를 은유한다. 독특한 생존 방식을 가진 생물의 형상은 생존 메커니즘을 통하여 서로 연결된 신체를 하나의 공동체로 상상하도록 한다.

— — — — —

1 Esposito, R. (2002). Immunitas. Giulio einaudi editore. 윤병언(역). (2022). <임무니타스>. 크리티카.

2 Foucalut, M. (2009). Le corps utopique, Les Hétérotopies. Nouvelles lignes. 이상길(역). (2014/2023). <헤테로토피아>. 문학과지성사

3 Esposito, R. (1998). Communitas. Giulio einaudi editore. 윤병언(역). (2022). <코무니타스>. 크리티카.

4 Nancy, J. L. (2000). L’Intrus. Galilée.

5 Bachelard, G. (1958). La poetique de l'espace. PUF. 곽광수(역). (2003/2023) <공간의 시학>. 동문선.

6 Weisman, A. (2007). The world without us. Picador. 이한중(역). (2007). <인간 없는 세상>. 랜덤하우스.

7 le Blanc, G. (2010). Dedans, dehors. Seuil. 박영옥 (역). (2014). <안과 밖>. 글항아리

8 Ruti, M. (2014). The call of character. Columbia university Press. 이현경(역) (2022). <가치 있는 삶>. 을유문화사

9 Ahmed, S. (2014). The cultural politics of emotion. Edinburgh university press. 시우(역).(2023). <감정의 문화정치>. 오월의봄.

10 Kaika, M. (2005). City of flows. Routledge.

11 Esposito, R. (2004). Bios. Giulio einaudi editore. 윤병언(역). (2024). <비오스>. 크리티카.

FAMILY SITE

copyright © 2012 KIM DALJIN ART RESEARCH AND CONSULTING. All Rights reserved

이 페이지는 서울아트가이드에서 제공됩니다. This page provided by Seoul Art Guide.

다음 브라우져 에서 최적화 되어있습니다. This page optimized for these browsers. over IE 8, Chrome, FireFox, Safari